(圖/ 翻攝自柯文哲臉書)

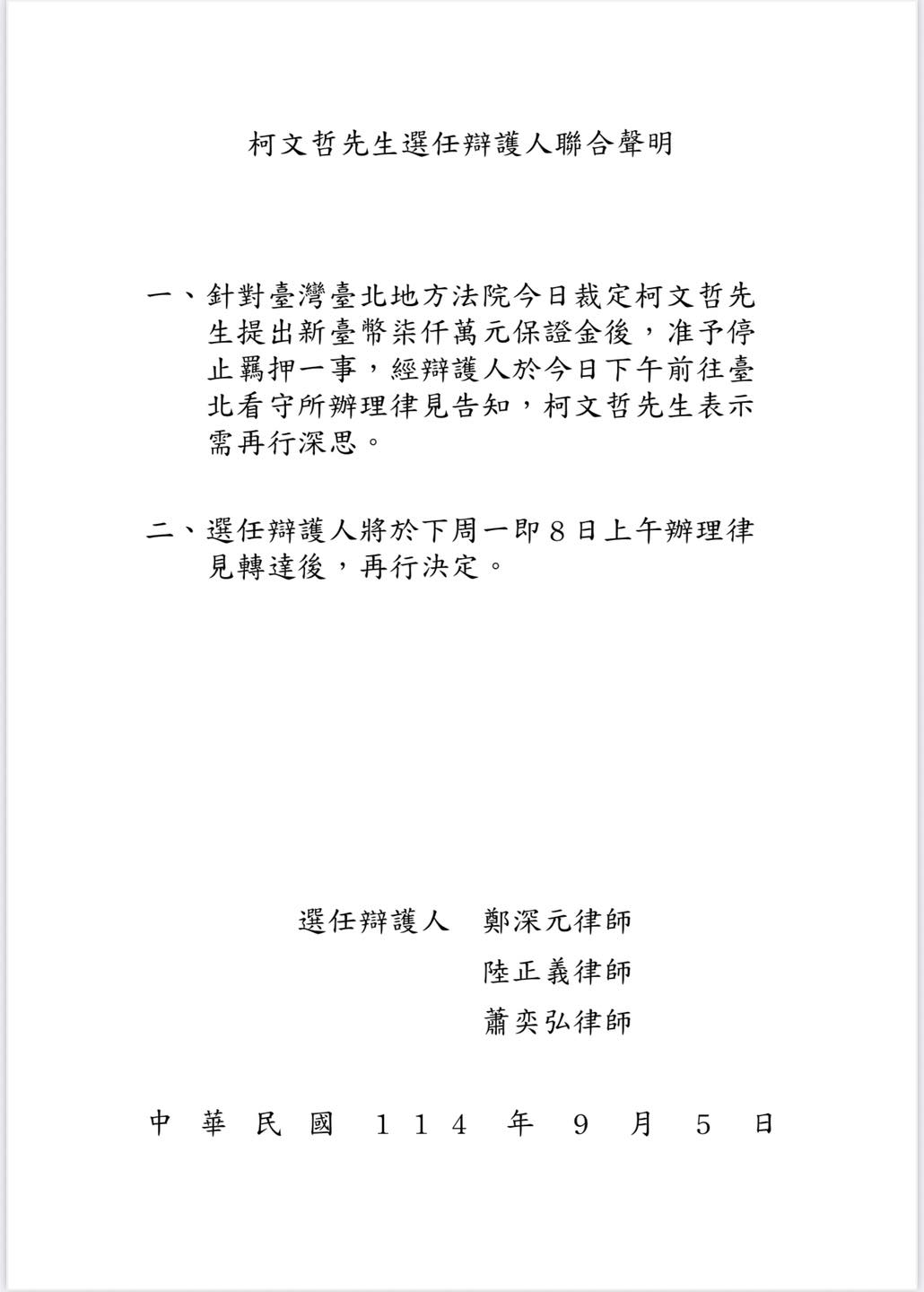

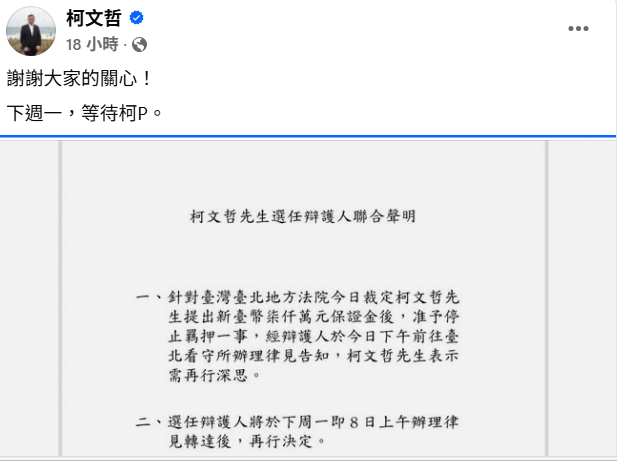

台北地方法院5日裁定前民眾黨主席柯文哲可提出新臺幣7千萬元交保,並實施科技監控措施。然而,柯文哲在律師辦理接見時因需深思,決定暫緩交保,預計下週一再與辯護團隊進行溝通。稍早,柯文哲透過臉書發布辯護人聯合聲明,聲明指出:第一,針對臺北地方法院裁定柯文哲提出7千萬元保證金准予停止羈押,辯護人今日前往看守所辦理律見告知時,柯文哲表示仍需深思;第二,辯護人將於下週一(8日)律見後再行決定是否辦理交保。對此,柯文哲臉書發布簡短2句話「謝謝大家的關心!下週一,等待柯P」,截至晚間19時已獲得逾4萬人按讚,引起網路廣泛迴響。

(圖/ 翻攝自柯文哲臉書)

柯文哲涉入京華城弊案,台北地院裁定他可停止羈押,但需限制住居、出境及出海,並設定7千萬元保證金。民眾黨中央委員江和樹指出,高額交保金可能令柯文哲「牛脾氣再上來」,增加交保不確定性。

專家分析,柯文哲短短兩句臉書回應,除了向支持者表達感謝,也巧妙維持政治操作的空間。透過網路即時互動,柯文哲成功引導民眾關注,並利用社群媒體累積聲量,讓事件持續發酵。分析人士指出,此舉不僅反映柯文哲對司法程序的慎重態度,也凸顯其在民眾心中的影響力與政治資本。

(圖/ 翻攝自柯文哲臉書)

政治觀察家表示,柯文哲面對高額交保金及司法限制猶豫不決,反映出台灣政治人物在司法案件與輿論壓力下的策略性考量。他的社群媒體操作方式,也顯示出當前台灣政壇中「數位聲量管理」的重要性。

此外,此次事件亦引發各界對司法效率、交保金額合理性及社會輿論影響的討論。專家建議,未來若類似案件持續增加,政治人物及法律機關應更精準平衡司法公正與社會反應,以維護法律威信及民眾信任。

中華超傳媒

(文/ 黃俊憲)

評論